太仓市“十四五”规划课题《从音律到意义: 译林版《英语》语音版块教学的创新研究》

从音律到意义的译林版《英语》语音版块理论学习

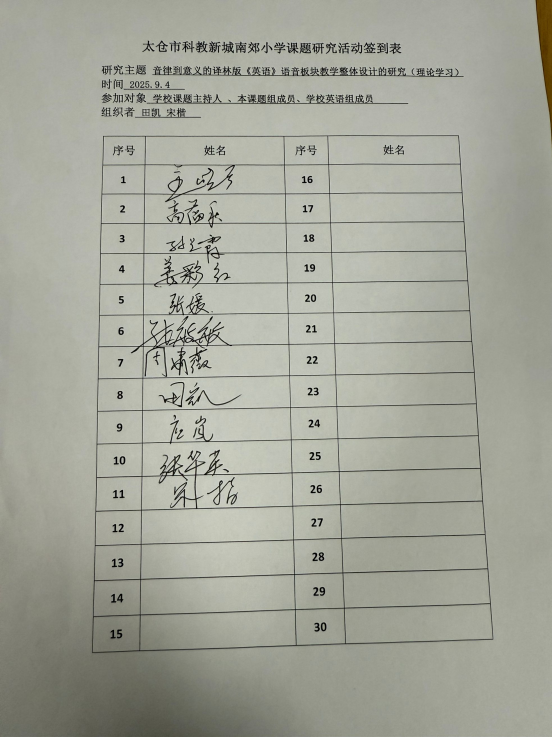

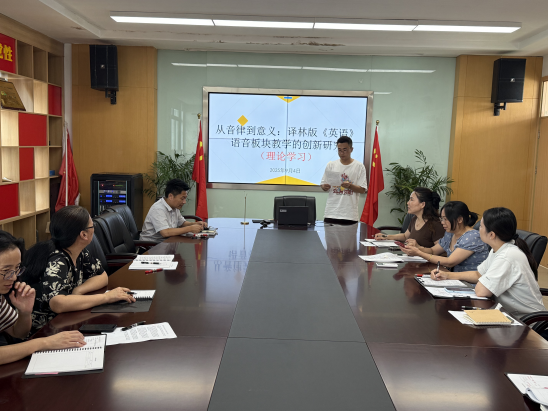

为落实英语新课标“素养导向”理念,破解小学英语语音教学中“重音律机械训练、轻意义关联应用”的痛点,2025年9月4日,英语课题组全体成员齐聚党员活动室,围绕“智能语音系统赋能小学英语听说教学的实践探索”开展专题理论学习,为后续教学实践筑牢理论根基。本次研究聚焦三大核心问题:如何借助智能语音系统建立音律感知与意义理解的关联、创设情境实现知识迁移、完善“教-学-评”一体化体系。

课题组以文献研究法为核心,深入研读《智能语音系统赋能小学英语听说教学的实践探索》,从功能契合、案例应用、痛点破解三方面展开深度研讨。 在文献梳理环节,课题组明确智能语音系统四大核心功能与译林版《英语》语音板块“音律-意义”教学目标的高度适配性。模块化资源整合功能可将语音知识拆解为音律训练(音标、语调)与意义理解(词汇语境应用)模块,精准匹配教材单元主题;情境模拟功能能构建沉浸式交际场景,让学生直观感受音律对意义表达的影响,如语调变化传递不同情感;实时评测功能通过三维声波图、发音频谱图,直观呈现发音模糊、语调平淡等问题,助力学生修正以提升意义传递准确性;数据闭环功能则记录学习轨迹,为“音律-意义”融合教学提供动态反馈,支撑教学精准调整。

案例分析环节,课题组以“Asking the way”“At Christmas”“Our animal friends”等课例为样本,解析智能语音系统的实践应用逻辑。课前,“Our animal friends”课例中的声纹辨识游戏,让学生通过听动物叫声猜英文名称,在趣味互动中激活对单词发音音律的感知;课中,“At Christmas”的虚拟圣诞派对场景,引导学生用目标句型完成礼物交换、节日祝福等交际任务,系统同步检测音律与意义适配度,如纠正“gift”发音偏差,确保表达准确,同时动态呈现圣诞布丁制作流程等文化资源,帮助学生理解语言背后的文化内涵;课后,系统生成个性化学习档案,追踪学生音律进步(如语调抑扬变化)与意义理解(如节日语境表达恰当性)的同步情况,为后续教学提供数据支撑。 针对“重音律、轻意义”的教学痛点,课题组提出以智能语音系统多模态数据采集功能为突破路径。该功能可同步记录学生单词跟读的发音准确度(音律维度)与对话练习的语境适配度(意义维度),建立二者关联模型。例如,通过分析学生因“thank”发音不准导致的交际误解,明确音律缺陷对意义表达的影响,为教师设计“音律-意义”融合训练提供精准数据参考,推动教学从机械训练转向实用能力培养。

经过深入研讨,课题组形成三大核心结论:其一,智能语音系统可搭建“音律训练-意义应用”桥梁,打破“音律孤立训练”局限,让学生在感知音律规则的同时理解其意义表达作用;其二,“游戏化任务+虚拟情境+数据驱动”的教学方法,能有效适配译林版语音板块教学,激发学习兴趣、促进知识迁移、实现精准教学;其三,英语新课标理念与智能语音系统功能可深度融合,借助系统“教-学-评”一体化支持,既能落实音律知识目标,又能培养学生语言应用能力、文化意识等核心素养。 下一步,课题组将以本次理论学习为基础,结合译林版《英语》教材单元主题,开展智能语音系统赋能语音教学的课堂实践,持续探索“从音律到意义”的教学路径,为小学英语语音教学创新提供可复制、可推广的实践经验。