太仓市科教新城南郊小学开展《探秘岩石与土壤》课题研讨课,深化“理趣法”课堂模型建构实践

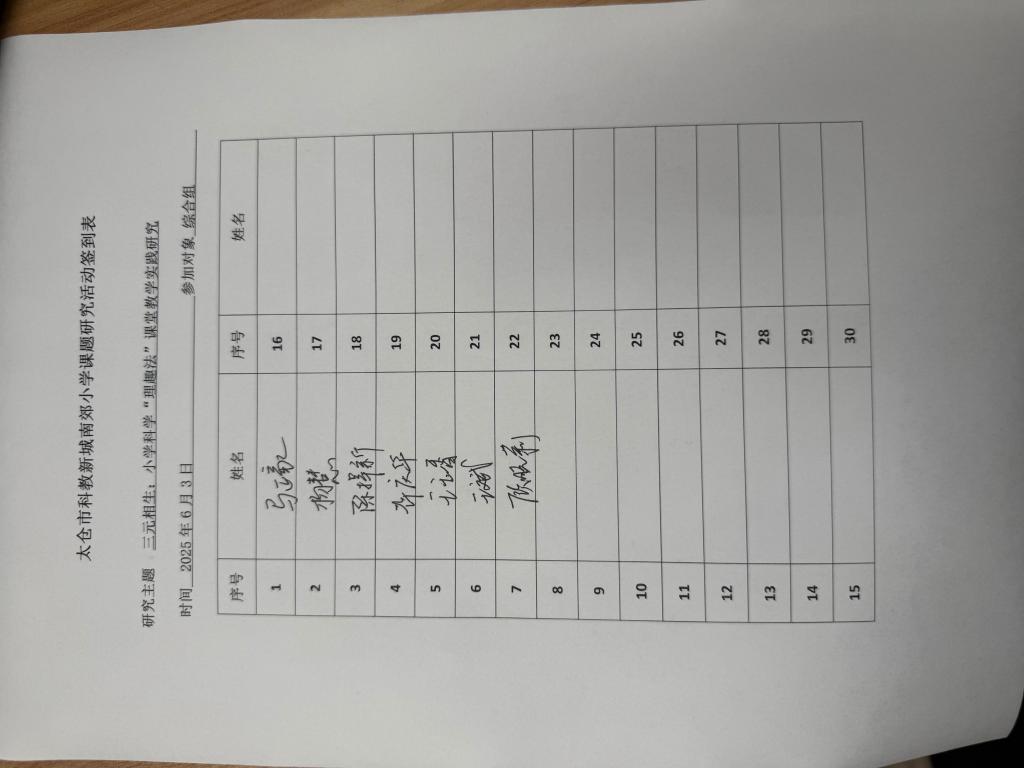

为推进太仓市教育科学“十四五”规划立项课题《三元相生:小学科学“理趣法”课堂教学实践研究》(编号:L2024031),聚焦指向学生模型建构思维发展的教学课型研究,6月3日,我校马正豪老师在四(2)班执教教科版科学四下《探秘岩石与土壤》单元复习课题研讨课,为科学教师提供了“理趣法”课堂落地的鲜活范例。

本节课以“石矶娘娘身份探究”为趣味情境,串联“岩石侦探社”“土壤侦探社”“环保辩论会”三大挑战赛,层层递进落实教学目标。“岩石侦探社”环节中,学生借助放大镜、瓷板、手电筒等工具观察岩石特征,结合AI识图技术验证推测,并用思维导图梳理岩石分类逻辑,初步构建岩石认知模型;“土壤侦探社”环节通过视频具象化岩石风化过程,引导学生关联岩石与土壤的联系,完善“岩石—土壤”转化模型;“环保辩论会”则以“矿物开发与生态保护”为议题,推动学生运用所学模型推理不同选择的后果,尝试用科学思维解决现实问题。课堂中,教师通过工具支架、可视化表达(思维导图、知识网络图)等“法”的设计,帮助学生整合单元知识,实现从“碎片化认知”到“系统性模型”的进阶。

课后研讨围绕“科学模型的理解力、建构力、应用力”三大观察指标展开。从课堂实证来看,多数学生能运用思维导图分类岩石并解释依据,体现二级模型建构水平;针对部分学生在辩论中缺乏模型预测意识的问题,课题组提出“增设‘模型改造工坊’,让学生修改不完整土壤形成图”的改进建议。同时,基于本节课实践,课题组进一步完善“建模—解释—预测”三阶教学路径,明确通过多元活动(实物观察、AI辅助、辩论推理)增强模型真实性与解释力,助力学生向高阶模型建构能力发展。

此次课题研讨课,既让学生在趣味挑战中深化了岩石与土壤的科学认知,也为我校科学教师搭建了“理趣法”课堂研究的交流平台,为课题积累了单元复习课型的实践经验,推动学校科学教学向“重思维、强实践”方向持续迈进。